|

Comment prevenir et faire face à un tsunami ?

II/Les systemes de prevention.

a) Systemes déjà mis en place.

Aujourd'hui le seul systeme d'alerte aux tsunamis assez performant et complet pour etre efficase se situ a Hawaï pres de Honolulu dépendant de l'USGS (US géological survey) et controle les mouvements tectoniques dans l'océan pacifique.

Le centre américain de surveillance des tsunamis s'appuie sur un réseau de bouées flottantes reliées à des appareils de mesure de pression disposés au fond de l'Océan, le système DART

(Deep-Ocean Assessment and Reporting Of Tsunamis) mis en service en octobre 2003 transmet en temps réel, via des satellites et des relais terrestres, les données permettant de repérer les tsunamis. Il fait appel à 3 stations au large des îles Aléoutiennes en Alaska , 2 près de la côte est de l'État de Washington et une dernière en plein Pacifique au large de l'Amérique Centrale. Le réseau doit être complété par 4 nouvelles bouées. Le DART permet de détecter les variations de pression de l'eau en profondeur, caractéristiques de la formation d'un tsunami à la site d'un séisme.

Le système comprend 69 stations d'alerte sismiques,

65 stations de marée et 101 points de diffusion

d'informations dispersés dans tout le bassin

Pacifique sous la commande variable des états membres.

Le fonctionnement de ce centre débute avec la détection

d'un séisme ayant un emplacement et une force qui le rende

potentiellement tsunamigénique (propre à un tsunami).

Les seuils d'alarme sont déterminés de sorte qu'un

tremblement de terre d'une force de 6.5 ou plus sur

l'échelle de Richter provoque le déclenchement d'une alarme.

Les tracés des sismographes sont interprétés puis envoyés au

centre d'Alerte Pacifique Tsunami.

Lorsque qu'un tsunami est engendré et détecté,

les stations de marée le suivent et déterminent sa force,

son amplitude et sa longueur d'onde. Sont ensuite prévenus

les autorités locales et les stations de diffusion de la

présence d'un tsunami. Les agences de diffusion mettent alors

en place des plans pour évacuer et protéger les populations à

l'intérieur des zones à risques mais si le tsunami détecté est

qualifié de négligeable, l'alerte est annulée.

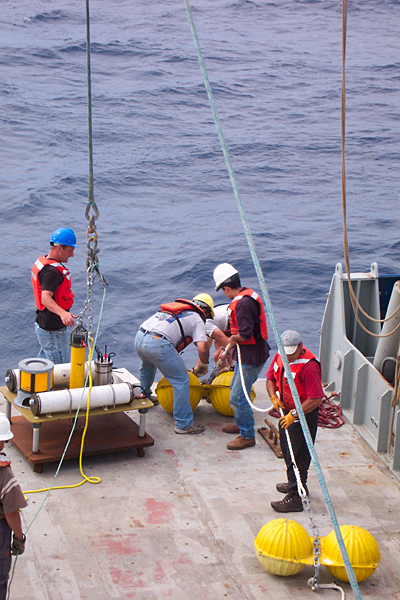

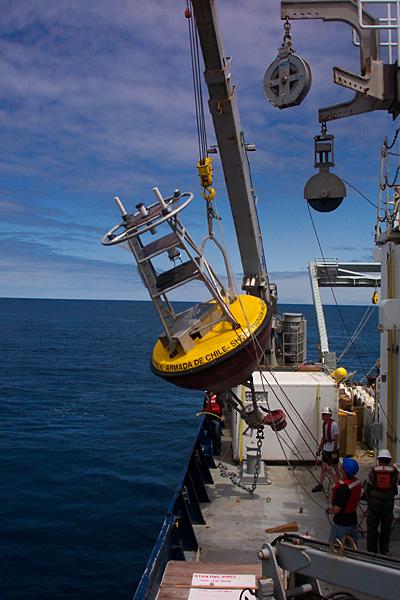

(Installation d’une bouée de détection des tsunamis au nord du Chili) (Mise en place d’une bouée d’alerte avancée sur les côtes du Chili.)

(Mise en place d’une bouée d’alerte avancée sur les côtes du Chili.)

b) Necessité d'un systeme dans l'ocean indien.

Si les tsunamis imposent l'installation d'un système local de détection, la surveillance des séismes est d'ores et déjà assurée avec précision. Ainsi, l'US Geological Survey (USGS) a suivi l'activité sismiques très intense de la région.

Le 23 décembre, un séisme de magnitude 8,1 a été enregistré au nord de l'île Macquarie (Australie), c'est-à-dire vers l'extrémité sud de la plaque indo-australienne. Malgré son intensité, le tremblement de terre qui s'est produit en mer, ne semble pas avoir provoqué de tsunami. Le 26 décembre, le séisme de Sumatra est détecté à 0h58 minutes et 50 secondes (temps universel) avec une magnitude de 9. Il est suivi, dans la journée, d'une trentaine de séismes de magnitude supérieure à 5, dont un de 7.5 près des îles Nicobar, au nord de Sumatra. Le 27 décembre l'activité sismique dans la région s'est poursuivie avec 15 tremblements de terre d'une magnitude supérieur à 5.

Sur le terrain, l'Océan Indien, contrairement au Pacifique, est totalement dépourvu de système de surveillance des tsunamis.

" Il y avait suffisamment de temps, en certains endroits, pour sauver de nombreuses vies si un système d'alerte convenable avait été mis en place ", estime Ken Hudnut, un géophysicien du centre américain de surveillance géologique, l'US Geological Survey (USGS) à Pasadena (Californie).

Même en l'absence d'un système régional d'alerte, aurait-on pu prévenir les populations les plus exposées à l'arrivée des tsunamis qui ont dévasté les rives de l'océan Indien le 26 décembre ?

Une nouvelle technologie mise au point par des chercheurs de la Japan Agency for Marine, Earth Science and Technology (Jamstec) serait en mesure de prédire, 3 secondes seulement après un séisme, la hauteur maximale d'un tsunami dans des régions comme le Tokai, le Sanriku ou l'île de Shikoku.

Le premier ministre thaïlandais a chargé un expert d'établir un système d'alerte. Le séisme a été immédiatement repéré par le Centre d'alerte de Honolulu, mais le premier rapport en a estimé l'ampleur à 8 degrés sur l'échelle de Richter. Cette estimation n'a été relevée que progressivement a 9 degrés, soit une puissance énergétique supérieure de 32 fois à l'initiale. L'alerte a été diffusée sur le seul réseau existant ; qui englobe l'océan pacifique, où les tsunamis sont fréquents, et non l'océan indien, où le phénomène est rarissime. La côte occidentale de la Thaïlande n'est pas rattachée à ce réseau.

Pour Harley Benz de l'USGS, qui estime qu'un premier système de détection des tsunamis pourrait être installé dans l'océan Indien en 2 ans : " la pose des capteurs n'est pas un problème. La difficulté réside en la coordination des agences d'alertes dans la région ".

Suite:Conclusion

Voir aussi l'annexe de notre tpe

|

|